秋に田んぼに近くを通るとよく洗濯のような感じで棒に稲の束が吊り下がっている光景をよく見ます。これは「はざ掛け」といって収穫後の稲にします。

昔は良くしていたようですが、一時期衰退してまた最近注目し始めているようです。また農家によっては狩った一部をはざ掛けして他の残りはしないといったところもあるようです。

稲架掛け・はざ掛け・はさ掛け・はぜ掛けなどなどいろいろな呼ばれ方がありますが、簡単に説明をすると刈り取った稲を天日干しする作業です。

今回はそんなはざ掛けにどんな効果があるのか、天日干しをするためにどういった道具を使うのかをお話していきます。

数々の農業メーカーの営業さんとお話する機会の多い管理人が実際に聞いた話、話題のある商品などを、自身が働く資材屋での売れ筋を踏まえてお話いたします。これを読めば「はざ掛け」が理解してできるようになります。

はざ掛けの効果

いつもは一言で言えるのですが、今回は少し長くなります。乾燥という視点では意味はあります。ただ味覚という意味でははっきりしたことはわかっていません。

メリットとしては

はざ掛けのメリット

- お米を適正な水分量にする

- 乾燥機より割れ粒が少なくなる

- 養分がお米に集中する

- 旨味が増す

と言われています。それぞれ説明していきます。

はざ掛けでの天日干しの意味【乾燥のされ方】

はざ掛けを乾燥という意味で捉えると、稲刈りをした後すぐのお米の水分は大抵は20%前後と言われており、一部農家さんからのお話では地域や天候によって30%くらいまであることもたまにあるとのことでした。特に10月頃は乾きが悪くなり雨なども多いからだそうです。ただ基本は20%前後。それをそのままにしておくと風味が悪くなったり、腐ったり、芽が出たり、カビが生えることもあります。

例を上げると22%の水分状態の玄米状態のお米を23度で保管すると3日しか品質が保てなかったという実験結果もあるようです。ですのでお米の水分を15%くらいまで落とすために乾燥させます。これは政府の備蓄米のために基本は15%以下にしなくてはならないという条件があるからというのも理由の一つとなります。ただお米を食べる時に一番美味しい水分量は15.5%です。

基本現代はコンバインで刈り取って乾燥機に入れ乾燥させることが多いのですが、天日干しを何故するのかというと乾燥機と比べて、ゆっくり乾燥させることによって割れる粒が少なくなるという利点もあるようです。ただ現在の乾燥機は昔多かった熱風を吹きかけるものより遠赤外線で乾燥させるものが多くなっており、一部農家さんは天日干しをするくらいゆっくり水分を抜けさせることができると言っております。

はざ掛けでの天日干しの意味【味はどう変わるのか】

一般的に天日干しをしたお米は「甘み」「旨味」がますと言われています。刈り取った稲をそのまま束にして干し竿で干すので茎からの養分が米に最後まで行きやすく、太陽に干すことによってアミノ酸が増えるといった「考え方」があり旨味が増すと言われています。

ただ立証はされていませんので、はっきりとした理由はわかっていません。

実際に食べた方も風味がまし美味しくなったという人もいれば、美味しさは気分によるものと意見が分かれます。ですが農家さんが手間ひまをかけて昔ながらの方法で仕上げた最高状態のお米なのでお値段は張るものの舌に自信がある人には是非とも試して頂きたいお米の国日本の最高級米です。

はざ掛けのデメリット

ではみんなはざ掛けをしてみればいいと思いますが、そうはなりません。それはデメリットがあるからです。

デメリットを上げると

こちらも説明していきます。

まずははざ掛けの味に関することは言われているだけで、効果が実証なりはされていません。有機栽培は付加価値であり効率的ではないためやらないと言っている農家さんは多くいます。結局大事なのは土だと。つまりは感覚的な話でしかまだないということは上でも説明しました。

乾燥がまた大変です。乾燥機の場合8~9時間かけて籾を乾燥させていくわけですが、天日干しをする場合天候にもよりますがはざ掛けをしておく期間は天候が良い状態が続いて1週間、多くは2週間から下手をすると1ヶ月近く干しておくこともあるようです。また干しムラが起こらないように太陽が当たる穂の入れ替えなど手入れをしたり雨のときはビニールを掛けたりと手間が多いです。

またコンバインで籾だけ刈り取ると干し竿に掛けれませんので鎌やバインダーなどで刈り取ることが必須条件になり大型コンバインと比べ時間がかなりかかってしまいます。そのため多くのお米をできるだけ出荷したい農家さんはコスパのいいコンバインで刈り取りをしてしまいます。

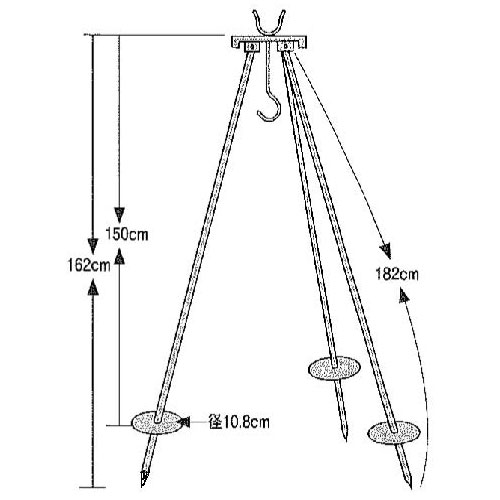

そして稲を干すということは干すための物が必要で竹やアルミで掛け台を作らなくてはいけません。三脚のように組んだパイプにお洗濯の物干し竿のようにパイプを組み立て、そこに刈り取った稲穂を束にしてかけていくという作業が必要となります。

ここまで手間と時間が必要なだけあり天日干しをして作られたお米は通常のお米より値段も高くなります。

はざ掛けに使う掛台

基本的に錆びないものを使います。木・竹やアルミの棒などで組まれることが多いですが、組み方も地域によって様々なあるようです。両端を一本で直立させたり三脚のように3つの棒を組ませたりです。

両端一本垂直パターン

両端3本組パターン

稲干し台の組み方手順

基本的な組み方をご説明します。

コツをお伝えすると、干し竿の継手部分はは縦に重なるように固定して結ぶほうがしっかり重さを支えるようにしたほうがいいみたいです。また稲束は左右7:3くらいに分け交互に隙間なく詰めて掛けていくことでより多く掛けられるようです。

組み方はこちらも参考になります。

木の棒や竹の棒などがない場合ははざ掛けセットが売っているのでそれを買いましょう。スチールは錆びるのでアルミ製を最低でも選びましょう。

オススメの稲干し架台

稲架掛け(はざかけ)をする稲干し架台は上のように木の丸太や単管などでも作ることは可能です。ただ広範囲だったり逆に狭く少ししかいらない場合は材料を用意する手間がもったいないです。そんな時は各農業資材メーカーが出しているはざ掛けセットを使ってみましょう。

はざ掛けセットを作っているメーカーは3社あります。

- アルミス

- シンセイ

- 南栄工業

それぞれ簡単に説明していきます。

安価なアルミス製の稲架掛け架台

お手頃なアルミ製品といえばアルミスさん。このはざ掛けセットもアルミ製で2.6kgと軽くて女性でも扱いやすく更には安価なのが売りになります。三脚の足元は土留めがついており必要以上に片足が潜り込んで強風などで傾くのを防いでくれます。

3段まで掛ける段数を作ることができますが、ただ注意点がありこちらは三脚のみの販売となるため横に掛ける棒は単管パイプなどを用意する必要があります。また段数も1~3段までセットによって段数がことなるので注意が必要です。

有名農業資材メーカーのシンセイ製はざ掛けセット

福島の農業資材メーカーのシンセイさんも負けていません。ただこちらはスチール製7kgなのでアルミに比べて重くなります。ただ折りたたみ式になっていて組み立てられるため使わないときも部材がなくなってしまうということがなくなりづらいです。

こちらも強風などに耐えられるように足に土留めがついており、さらに上の架台も360°回すこともできます。そして4段干すことができます。ただこちらも3脚のみの販売となります。

稲干し台の中で一番の知名度ほすべー

こちらははざ掛け台といえば有名なほすべーです。こちらは部材も売っており3脚セットだったり横棒だけだったり選ぶことができます。基本的には両端に3脚、途中の支柱は2脚で横棒を掛けていきます。大きく分けてほすべーは2タイプあり

- B-3型の1段がけタイプ

- B-1型の3段がけタイプ

の2タイプに分けられます。分かりづらい部材のまとめはこちら

- H-1:2.06mの横棒15本

- H-3:1.8mの3脚5セット(B-3用)

- H-4:1.8mの2脚5セット(B-3用)

- H-5:1.8mの2脚10セット(B-3用)

- H-6:2.2mの3脚6セット(B-1用)

- H-7:2.2mの3脚5セット(B-1用)

- H-8:2.2m2脚5セット(B-1用)

- H-11:吊金11個セット(B-1用)

- H-12:吊金21個セット(B-1用)

- HTB-1:足元沈下防止金具15セット

とはいえ素材はしっかりとした亜鉛メッキのスチール製25.4mm単管パイプのため少し重めになりますが横棒までセットで買えるのが楽だと人気があるのがほすべーとなります。

基本的にホームセンターなどにも中々売っていないので、単管パイプを組み合わせて作ってしまうか、紹介したメーカーのセットを買うか、またはメルカリなどで探してみることもできます。

まとめ

稲の天日干しはご飯が美味しくなり、旨味が増すといわれていますが確かな証拠はありません。ただゆっくりと乾燥させることでお米に割れが入りにくくなりきれいなお米が作りやすくなります。最近大型農家さんでは乾燥機も徐々に良くなってきておりゆっくりと天日干しのように乾燥させる乾燥機が主流となっています。

お米を乾燥機に掛ける今より前の時代は必ず行われていた天日干し。最近徐々に注目されており農家さんの間では復活されつつあります。農家さんの中には自分のところで食べるお米は天日干しをして出荷をするお米はコンバインで狩って乾燥機にかけるというところもあります。もし興味を持たれた方は一反だけでも天日干しのお米を試験的に作ってみるのはいかがでしょうか。